第21期 学会賞

論文賞

| 表 題: | 「時空間相関情報の多次元解析に関する研究」 |

| 著 者: | 桐本 兼輔, 西尾 茂(神戸大学) |

| 対象論文: | 可視化情報学論文誌, Vol.29 No.11, (2009) 67-75 |

| 推薦理由: | 本論文は, 時系列に連続するPIVの相関分布を時空間情報として三次元的に捕えることによって, 相関値の連続性を利用可能とし, 精度の高い時空間微分を求める方法を提案したものである. これによって, 速度や渦度だけではなく, 運動量束の計測も可能とした. 更には, 近年, 高速度化及び高解像度化しているPIVの画像情報を有効に活用することを可能としており, その学術的貢献は非常に大きい. |

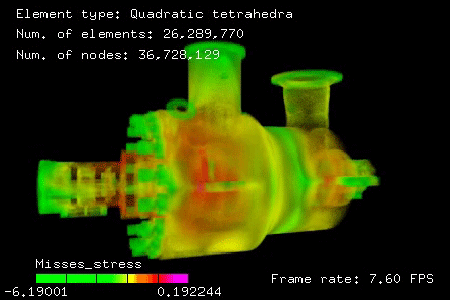

| 表 題: | 「粒子ベースボリュームレンダリングのための粒子密度推定法 ―大規模非構造ボリュームデータに対する適用―」 |

| 著 者: | 河村 拓馬, 坂本 尚久, 山崎 晃, 小山田 耕二(京都大学) |

| 対象論文: | 可視化情報学会論文誌, Vol.28, No.11, (2008) 69-77 |

| 推薦理由: | 本論文では, 三次元数値データを粒子で適切に表現し, 粒子数オーダで実現する新しいボリュームデンダリング方式を提案しており, 解像度の可視化パラメータが同じなら, 格子数が増加しても格子数は変化しないため, 拡張性の観点で非常に有効である. 今後, 大規模なシミュレーションにより, 格子数は飛躍的に増加することが予測される. そのような状況でも対応可能な点が評価に値する. よってその新規性と拡張性の両面から, 論文賞に値すると評価する. |

技術賞

| 表 題: | 「流出油モニタリングのための蛍光ライダー」 |

| 著 者: | 篠野 雅彦, 樋富 和夫, 山之内 博(海洋技術安全研究所) |

| 対象論文: | 可視化情報学会論文誌, Vol.28, No.1, (2008) 9-14 |

| 推薦理由: | 本論文は, ヘリコプターに搭載した紫外パルスレーザ及び受光系により, レーザ誘起蛍光法の原理に基づいて海上に浮遊する油膜を検出するものである. 高度130mから試験用プールの油膜を検出したのち, 東京湾から相模湾にかけての水質観測も実施し有意な結果を得た. 緻密に計画された大規模な計測システムの開発研究であり, 極めて実用性の高い技術である. |

奨励賞

| 受賞者: | 崔 題恩(日本大学) |

| 表 題: | “Cross-sectional Impedance Measurement of Particle Flow in Microchannel” IWPT-3, (2009) paper#86 (参考:可視化情報学会論文誌, Vol.30, No.3, (2010) 17-24) |

| 推薦理由: | 本論文は, マイクロスケールのチャンネルに対して, プロセストモグラフィー手法を応用したもので, 独創性が高い. マクロスケールでは電極などの設置は比較的容易であるが, マイクロスケールでは困難になる. このような困難を克服し60チャンネルに及ぶデータを取得するとともに評価を行い, その実用性を議論している. 将来性が高く, 今後の活躍も期待できる. |

| 受賞者: | 山田 美幸(北海道大学) |

| 表 題: | 「電子テクスト解析による英文学作品のストーリーの可視化」 |

| 対象論文: | Journal of Visualization, Vol.12, No.2 (2009), 181-188 |

| 推薦理由: | 本論文は, 文学作品で用いられた英単語に対し, 登場人物や感情毎にその出現時期と頻度を抽出し, 得られた分布に対してラプラス方程式を解くことによって, 文学を可視化するという全く新しいアプローチを考案したものである. また, 実際にシェークスピアの作品を解析し, 文学を可視化することが可能であるということを実証した. 著者の着想は非常に斬新であり, 今後の活躍が大いに期待される. |

第21期 映像賞

フラッシュ オブ ザ イヤー

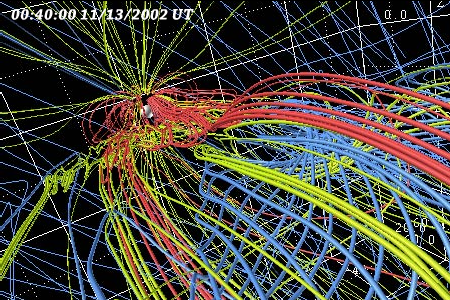

| 表 題: | 「マントル対流シミュレーション結果の可視化」 |

| 動画提供: | 大野 暢亮 (海洋研究開発機構), 亀山 真典 (愛媛大学) |

| 対象画像: | 可視化情報学会Webページ「2010年3月のFlash」 |

| 推薦理由: | 本映像は, インヤン格子という独特の計算格子を用いてマントル対流を再現し, ボリュームレンダリングを適用して可視化する, という高い技術力をもって制作されたものである. 本映像ではマントルの高音成分と低音成分の各々の振る舞いが明確に表現されており, 専門家だけでなく初級者にも理解いやすい映像となっている. よって技術力と表現力の両面から, 映像賞に値すると評価する. |

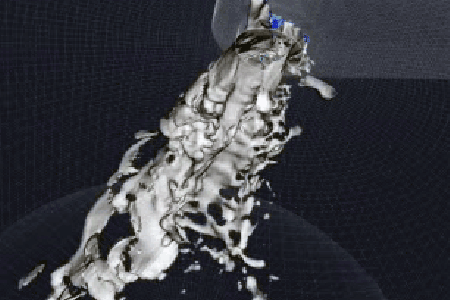

| 表 題: | 「Splash Formation by a Spherical Body Plunging into Water」 |

| 著 者: | Kubota Y., Mochizuki O. (東洋大学) |

| 対象論文: | Journal of Visualization, Vol.12, No.4 (2009), 339-346 (参考:可視化情報学会Webページ「2009年12月のFlash」) |

| 推薦理由: | 球体が水面に衝突した時の, 水の跳ね(スプラッシュ)を高速度カメラで撮影し, その発生について議論した論文である. 3種類のスプラッシュに対して, 美しい映像を取得されている. 時系列のスプラッシュの変化は魅力的で, また透明な球体との対比も美しい. なお, 参考としたflashは球体ではなく下部が円錐状の物体の突入であるが, 同様に美しい画像が取得されている. いずれも単純な現象ではあるが, 物理的にも面白い映像を取得されており, 映像賞に値すると評価する. |

第37回可視化情報シンポウム

ベストプレゼンテーション賞

- 講演題目:ヒルベルトスキャンにより埋め込み画像の隠蔽性を向上した多重解像度解析に基づくデータハイディング

講演者:新井康平(佐賀大学) - 講演題目:Large-Eddy Simulationを用いたセダンタイプ乗用車のトランクデッキ上の流れ構造の可視化

講演者:中島卓司(広島大学) - 講演題目:応用ステレオPTVによる大気中の飛翔体の3次元計測

講演者:村井祐一(北海道大学)

全国講演会(米沢2009)

ベストプレゼンテーション賞

講演題目:PIVによる高粘度流体塗布過程の可視化

講演者:川口達也(東京工業大学)

ベストプレゼンテーション賞奨励賞

- 講演題目:大口径管内気泡流の可視化と局所ボイド率変動

講演者:樋口正守(静岡大学大学院) - 講演題目:画像処理ソフトを用いたタンク内着色水濃度変化の測定法

講演者:田中優(横浜国立大学大学院) - 講演題目:フラットベッドスキャナを用いたディジタルホログラフィ法における観測空間拡張法の開発

講演者:宮脇諭(京都工芸繊維大学大学院)